Das Abbruchsignal beim Hund ist ein wichtiges Werkzeug im Hundetraining und sorgt regelmäßig für Diskussionen. Während die einen auf positive Verstärkung und Alternativverhalten schwören, setzen andere Trainer oft auf einen pragmatischeren Ansatz: „Lass es bleiben, Hund! Was danach kommt, entscheidest du selbst.“ Aber was ist zeitgemäß? Und was funktioniert wirklich im Alltag?

Abbruchsignal im Hundetraining: Warum „Lass es bleiben“ manchmal reicht

Ein Abbruchsignal ist ein klar definiertes Kommando, das dem Hund signalisiert: „Beende dein aktuelles Verhalten sofort.“ Es kommt zum Einsatz, wenn der Hund etwas Unerwünschtes oder Gefährliches tut, sei es das Fressen von Giftködern, übermäßiges Bellen oder das Anspringen von Besuchern.

Im Gegensatz zu anderen Hundekommandos gibt das Abbruchsignal keine konkrete Handlungsanweisung vor. Es bedeutet schlicht: „Stopp mit dem, was du gerade machst.“

Typische Abbruchsignale im Hundetraining:

- „Nein“ oder „No“

- „Lass es“

- „Pfui“

- „Tabu“

- „Ey“ oder „Hey“

Der große Streit: Brauchen wir überhaupt Abbruchsignale?

Die moderne Hundetrainer-Szene ist gespalten. Auf der einen Seite stehen die Verfechter der ausschließlich positiven Verstärkung, die Abbruchsignale als veraltet betrachten. Auf der anderen Seite praktizieren viele Trainer einen gemischten Ansatz. Und ja, die ewig Gestrigen gibt es halt auch noch. Die hauen immer noch drauf oder rucken feste an der Leine.

Ist ein „Nein“ eine Strafe für den Hund?

Oft taucht die Frage auf, ob ein Abbruchsignal automatisch eine Strafe für den Hund ist. Phu, ganz ehrlich? Da regt mich die Frage schon auf.

Nein, ein Abbruchsignal ist keine Strafe im klassischen Sinn. In der Lerntheorie wird es eher als neutrales Unterbrechungssignal verstanden. Technisch betrachtet bewegen wir uns im Bereich der operanten Konditionierung. Der Hund beendet ein Verhalten, weil es sich nicht lohnt, es fortzuführen. Das ist nicht dasselbe wie den Hund für sein Verhalten zu bestrafen, sondern eher ein neutrales Stopp-Signal. Entscheidend ist, wie wir es aufbauen: ruhig, konsequent und ohne emotionale Schärfe.

Ansatz 1: „Nur positive Verstärkung“

Diese Trainer argumentieren: Statt dem Hund zu sagen, was er NICHT tun soll, zeigen wir ihm lieber, was er TUN soll. Unerwünschtes Verhalten wird durch Management verhindert und erwünschtes Verhalten belohnt.

Vorteile:

- Hund lernt aktiv erwünschte Verhaltensweisen

- Keine negativen Emotionen im Training

- Aufbau einer starken Mensch-Hund-Bindung

Nachteile:

- Nicht in jeder Situation praktikabel

- Erfordert perfektes Management

- Funktioniert nicht bei akuter Gefahr, wenn es noch nicht komplett aufgebaut ist

Ansatz 2: „Abbruchsignal mit Alternativverhalten“

Der aktuelle Mainstream kombiniert das Abbruchsignal mit einer sofortigen Alternative. Nach „Nein“ folgt immer „Sitz“ oder „Zu mir“ oder ein anderes Verhalten, was gerade sinnvoll ist.

Vorteile:

- Hund weiß, was er stattdessen tun soll

- Kombiniert Grenzen mit positiver Führung

- Wissenschaftlich gut dokumentiert

Nachteile:

- Aufwändig im Aufbau

- Nicht immer alltagstauglich

- Kann kleinschrittig werden

Ansatz 3: „Pragmatisches Abbruchsignal ohne Verpflichtung“

Hier kommt mein Ansatz ins Spiel: Das Abbruchsignal bedeutet einfach „Lass es bleiben“, ohne dass der Hund anschließend ein bestimmtes Verhalten zeigen muss.

Vorteile:

- Alltagstauglich und schnell

- Hund kann selbst entscheiden, was er als nächstes macht

- Weniger Mikromanagement nötig

Nachteile:

- Hund lernt nicht aktiv Alternativverhalten

- Kann bei unsicheren Hunden Verwirrung schaffen

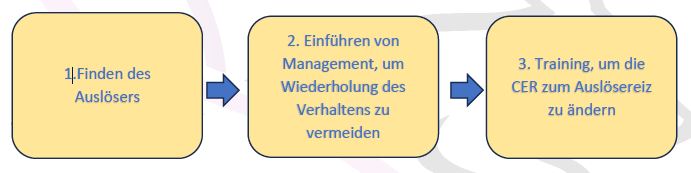

So baust Du ein effektives Abbruchsignal auf

Unabhängig davon, für welche Philosophie Du Dich entscheidest, der Aufbau erfolgt ähnlich:

Schritt 1: Grundtraining mit Leckerli

Beginne mit einem Leckerli in der geschlossenen Faust. Sobald der Hund aufhört zu schnüffeln oder zu lecken, sagst Du Dein Abbruchsignal („Nein“) und öffnest die Hand. Versucht er erneut an das Futter zu gelangen, schließt Du die Hand wieder.

Lies gerne den Artikel über „Belohnungen im Hundetraining“ . Hier erfährst Du, wie Du Belohnungen sinnvoll einsetzen kannst.

Schritt 2: Generalisierung

Übe das Signal mit verschiedenen Objekten, in unterschiedlichen Situationen und mit steigender Ablenkung.

Schritt 3: Alltagstransfer

Wende das Signal in echten Situationen an. Bei Tischschnorren, Mülleimerplünderung oder anderen unerwünschten Verhaltensweisen.

Achtung: Bei sensiblen Hunden ist wichtig, das Signal besonders ruhig und kleinschrittig aufzubauen. Und bei manchen brauchen wir es auch gar nicht, weil sie von sich aus so vorsichtig sind, dass sei eh kein unerwünschtes Verhalten zeigen. Sei es aus Unsicherheit, Angst oder aus besonderer Sensibilität. Jeder kennt ja diese Hunde, bei denen es reicht, nur eine Augenbraue hochzuziehen und sie lassen alles stehen und liegen. Ich hab so einen Hund nicht 😄

Wann ist ein Abbruchsignal wirklich sinnvoll?

Ein Abbruchsignal macht besonders in diesen Situationen Sinn:

Sicherheitssituationen:

- Giftköder oder verdächtiges Futter

- Gefährliche Gegenstände

- Verkehrssituationen

Alltagssituationen:

- Bellen ohne ersichtlichen Grund

- Anspringen von Menschen

- Klauen von Futter

- Zerstörerisches Verhalten

Management-Situationen:

- Wenn Alternative nicht sofort verfügbar ist

- Bei spontanen, unvorhergesehenen Problemen

- Als „Notbremse“ im Training

Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen

Nach über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Hundetraining zeigt sich: Die Realität ist pragmatischer als die Theorie. Ein gut aufgebautes Abbruchsignal ist ein wertvolles Tool, aber es muss nicht immer mit einer Alternative verbunden werden.

Der goldene Mittelweg:

- Verwende das Abbruchsignal sparsam und gezielt

- In Gefahrensituationen: Abbruchsignal ohne Alternative ist völlig okay

- Im Training: Kombiniere es gelegentlich mit Alternativverhalten

- Sei konsequent in der Anwendung

- Schrei Deinen Hund nie an! Ein ruhiges, bestimmtes Signal reicht

Mein persönlicher Abbruchsignal-Ansatz im Alltag

Bei mir ist das eine bunte Mischung aus all den genannten Ansätzen. Hier lernt ein Welpe bereits ab Stunde Null, die Bedeutung eines „Neins“. Im Grunde reicht mir im ersten Schritt, das Einstellen des unerwünschten Verhaltens. Was der Welpe danach macht, ist mir ehrlich gesagt egal. Sollte es ein anderer Blödsinn sein, dann kommt das Abbruchsignal abermals.

Manchmal folgt auf das Abbruchsignal eine Alternative, manchmal aber eben auch nicht. Das entscheide ich eigentlich immer situativ aus dem Bauch heraus. Aber hier mal ein Beispiel, damit es klarer wird:

Situation A: Zwergnase meint meine Besucher extrem aufdringlich begrüßen zu müssen. Reagiert er auf mein „Lass es“ angemessen und nimmt sich zurück, dann darf er alternativ den Besuch weiterhin begrüßen, solange er freundlich und unaufdringlich ist. Oder ich bringe ihn mit einer Kaustange auf seinen Platz, wenn er diesen schon kennt.

Situation B: Hund findet leckere Pferdeäpfel auf dem Weg. Ich möchte nicht, dass er sie frisst. Auf mein „Lass es“ hört der Hund auf die Pferdeäpfel zu fressen. Was er stattdessen macht ist mir egal. Er kann zu mir kommen, er kann einfach weitergehen, er kann schnüffeln oder manchmal auch einfach nachfragen, ob ich das jetzt gerade echt ernst meine.

All das hat natürlich auch immer was mit Impulskontrolle zu tu. Je besser ein Hund das verinnerlicht hat, desto leichter fällt ihm die Umsetzung eines Abbruchsignals und die eigene Entscheidung, wie er sich im Anschluss verhält. Bei guter Impulskontrolle brauchst Du Deinem Hund fast kein „Nein“ beibringen. Aber das nur am Rande

Häufige Fehler beim Abbruchsignal

Fehler 1: Inflationäre Verwendung

„Nein, nein, nein!“ Wer sein Abbruchsignal ständig wiederholt, macht es wirkungslos. Gerade bei Welpen habe ich manchmal das Gefühl, die Hunde denken, dass „Nein“ ihr Name ist.

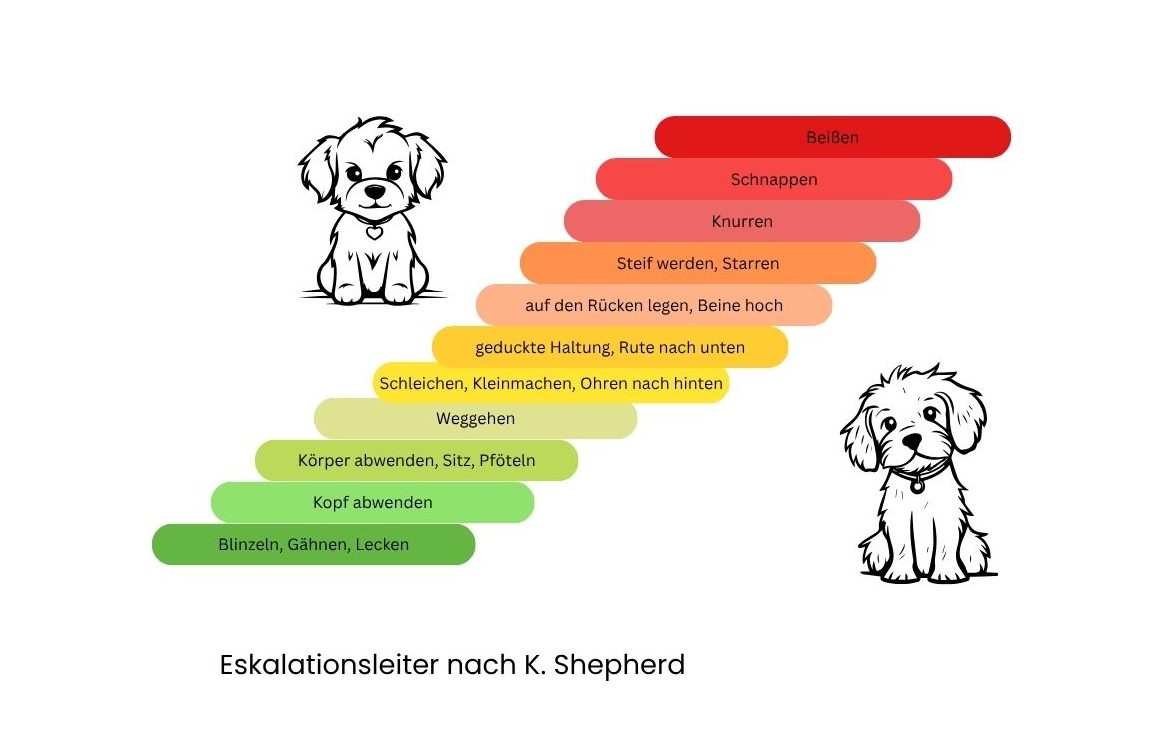

Fehler 2: Emotionale Aufladung

Ein scharf geschrieenes „NEIN!“ ist kontraproduktiv und schadet der Beziehung zum Hund. Meist kommt es daher, dass ein Abbruchsignal nie aufgebaut wird. Es wird aber erwartet, dass es denn in Situation X funktioniert.

Hier kommt dann immer die Frage „was tue ich, wenn mein Hund nicht auf ein „Nein“ reagiert? Nun ja, ein „Nein“ ist für einen Hund erst einmal bedeutungslos. Es ist einfach irgendein Laut, den Du von Dir gibst. Die Bedeutung musst Du ihm schon beibringen.

Fehler 3: Inkonsequenz

Mal durchgreifen, mal durchgehen lassen. So lernt der Hund gar nichts. Oft höre ich Menschen im Training ein „Nein“ sagen. Meinen tun sie aber ein „Vielleicht“ oder ein „Na ja“. Richtig gerne mag ich es, wenn ein „Nein“ mehr als Frage, als als Feststellung formuliert ist.

Fehler 4: Falsches Timing

Das Signal muss genau dann kommen, wenn das unerwünschte Verhalten beginnt, nicht erst nach einer halben Minute. Wer richtig gut ist, erkennt schon die bloße Absicht bei seinem Hund und greift noch VOR Verhaltensbeginn ein.

Fazit: Abbruchsignal ja, aber mit Verstand

Ein Abbruchsignal im Hundetraining ist weder Teufelswerk noch Allheilmittel. Es ist ein nützliches Tool, das – richtig eingesetzt – sowohl Hund als auch Halter das Leben erleichtert.

Die Diskussion „mit oder ohne Alternative“ ist oft akademisch. In der Praxis zählt: Was funktioniert für Dich und Deinen Hund? Ein Hund, der nach „Lass es“ eigenständig eine andere Beschäftigung findet, zeigt genau die Selbstständigkeit, die wir uns wünschen.

Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

- Baue das Signal systematisch auf

- Verwende es sparsam und gezielt

- Bleib ruhig und konsequent

- Eine Alternative ist nice-to-have, aber nicht zwingend erforderlich

- Der Hund soll lernen: „Wenn Frauchen/Herrchen das sagt, lasse ich es bleiben“

Am Ende des Tages geht es nicht um perfekte Hundetrainer-Philosophie, sondern um einen entspannten Alltag mit dem Vierbeiner. Und manchmal reicht ein einfaches „Lass es bleiben“ völlig aus.

Und Überraschung: Ich bin durchaus der Meinung, dass es legitim ist einem Hund zu sagen, dass er Dinge nicht tun soll. Die Diskussion um die Tatsache, ob es denn noch zeitgemäß ist einem Hund Dinge zu verbieten finde ich ehrlich gesagt grotesk. Natürlich darf man einem Hund ein „Nein“ zumuten. Dass wir das nicht mehr mit fliegenden Klapperdosen oder mit einem Schlag auf den Kopf tun, wie vor 20 Jahren üblich, sollte aber hoffentlich klar sein.

👉 Dir hat der Artikel gefallen?

Dann melde Dich gerne für meinen Dogletter an. Der Newsletter für Menschen, die ihren Hund besser verstehen und Training alltagstauglich gestalten wollen. Dort bekommst Du regelmäßig praxisnahe Tipps, ehrliche Einblicke und exklusive Inhalte, die es nicht auf dem Blog gibt.

👉 Du möchtest Dein Abbruchsignal verbessern?

Kontaktiere mich gerne für individuelles Training oder weitere Tipps rund um die Hundeerziehung.

Unterstützung beim Training?

Lass uns reden!

Abbruchsignal "Nein", "Pfui", "Aus"

1. Wie bringe ich meinem Hund ein "Nein" bei?

Der Aufbau beginnt am besten mit einem Leckerli in der geschlossenen Hand. Sobald der Hund aufhört zu schnüffeln oder zu lecken, sagst Du Dein Signal („Nein“ oder „Lass es“) und öffnest die Hand.

So lernt der Hund: Dieses Wort bedeutet, das Verhalten sofort zu beenden.

Sobald der Hund auf Dein Signal hin, seine Versuche an das Leckerchen zu kommen einstellt, fängst Du an das Training auf andere Situationen zu übertragen.

2. Abbruchsignal oder Alternativverhalten? Was ist besser?

Beides hat Vorteile. Ein Abbruchsignal allein ist schnell und praktisch, gerade in Gefahrensituationen. Mit Alternativverhalten lernt der Hund zusätzlich, was er stattdessen tun soll.

In der Praxis ist oft ein Mix sinnvoll: manchmal reicht ein „Lass es“, manchmal hilft ein „Sitz“ oder „Zu mir“ danach.

3. Ist ein Abbruchsignal Strafe für den Hund?

Nein, wenn es richtig aufgebaut ist. Ein Abbruchsignal ist keine Strafe, sondern ein neutrales Signal: „Beende, was Du gerade machst.“ Es ersetzt veraltete Methoden wie Klapperdosen oder körperliche Einwirkungen. Entscheidend ist, dass es ruhig, konsequent und ohne Emotionen gegeben wird.

4. Ab welchem Alter kann ein Hund ein Abbruchsignal lernen?

Schon Welpen können ein Abbruchsignal lernen. Am besten von Anfang an im Alltag integriert. Wichtig ist, es kleinschrittig, freundlich und mit klarer Konsequenz aufzubauen. Je früher der Hund versteht, dass „Nein“ oder „Lass es“ wirklich eine Bedeutung hat, desto leichter wird es im späteren Training.

5. Was tun, wenn mein Hund auf „Nein“ oder "Pfui" nicht reagiert?

Dann wurde das Signal vermutlich noch nicht richtig trainiert oder zu selten konsequent eingesetzt. Wiederhole den Aufbau zunächst in einfachen Situationen, bevor Du es im Alltag anwendest.

Wichtig: Ein Abbruchsignal ist kein Zauberwort! Der Hund muss die Bedeutung schon erst lernen, bevor es zuverlässig funktioniert.